生成AIのおかげで、文章は「整える」だけなら簡単になった。

なのに、整えば整うほど——なぜか“薄く”見える文章が増えた気がする。

それは、文章が下手だからじゃない。むしろ逆だ。

上手いのに、誰の声かわからない。

読後に「書いた人」が立ち上がらない。——その瞬間、読む側は少し冷める。

この記事の結論はこうだ。

AIっぽく見えてしまう原因は、品質の低さではなく「代替可能性」にある。

読者が見ているのは「AIか人か」ではなく、

その文章に“誰が、何を捨てて、どこで言い切ったか”という決定の痕跡があるかどうかだ。

この記事では、その痕跡を立ち位置(居場所)と呼ぶ。

立ち位置とは、責任の所在——「私はこれを見て、こう決めた」と言える場所のこと。

そしてAIと自分の文章を共存させる対策も、難しくない。やることは3つだけ。

- 決める:立場を先に固定する

- 切る:捨てた論点を明示する

- 接地する:時間・場所・身体感覚など“一回性”を刺す

……と言っても、抽象のままだとわかりにくい。

だから最初に、10秒のゲームをする。

まずゲーム:AとB、どっちがAIっぽい?

直感で選んでほしい。AとB、どっちが“AIっぽい”?

A

AI時代には文章生成が一般化し、整った文章は短時間で作成可能になりました。

したがって、文章の価値は「正確性」や「網羅性」だけでは測れなくなっています。

読み手は「体験」や「判断」といった固有性を求める傾向があり、

執筆者はそれらを意識的に文章へ組み込むことが重要です。

B

下書きが、一気に完成に近づいた。

論点は漏れない。言い回しもきれい。反論まで先回りして並んでいる。

助かった——と思った、その直後にぞわっとした。

僕モドキが、僕以上のスピードで、僕以上の正確さで議論を繰り広げている。

原稿が整えば整うほど、僕は「作者」から「観客」になっていく気がした。

多くの人はBの方を「人間が書いたもの」と思うだろう。

理由は単純で、Bには立ち位置がある。書いた人がそこに立っている感じがする。

Aは正しい。きれい。

でもAは、誰が書いても成立する匂いがする。

この記事は、この匂いの正体と、立ち位置を取り戻す方法の話だ。

出発点:怖かったのは「速さ」じゃない。「補充可能さ」だった

僕はAIと壁打ちしながら記事の方向性を決めている。

ところが、緻密な文章化(整った原稿)までAIが担いはじめた瞬間、二つの感情が同時に立ち上がった。

- 自分の力以上のものが出てしまう怖さ

- AIが書いたと分かると陳腐に見える違和感

一見すると別の問題に見える。けれど、根は同じだと思う。

まず「自分以上の力が出てしまう」という怖さは、単に“上手い文章が出る”という意味じゃない。

自分が迷い、捨て、言い切ったという手触りより先に、完成品が出てくる。

その瞬間、文章の出来が良いほど、僕は「作者」から一歩引かされる。

成果は出ているのに、責任の場所が自分の側に残らない——その感覚が怖い。

そして「陳腐に見える」という違和感も、結局は同じ地点に触れている。

怖いのは“速さ”そのものではない。

速さによって言葉がいくらでも補充可能になり、結果として「いま、この人が言った」という来歴が薄れていく。

その不可視性が、読者の目には“薄さ”として映る。

要するに、恐怖も違和感も「来歴が薄れる」一点に収束する。

用語を固定する:「薄い」「陳腐化」「量産感」

最初はこう説明しがちだ。

AIが書いたと分かる → 価値が落ちる

でも、これは雑だ。落ちているのはラベルというより、文章から立ち上がる量産感に近い。

ここで言葉を固定しておく。

- 薄い:読後に「誰の声か」が立ち上がらない

- 陳腐化:低品質ではなく、言葉が代替可能に見えて価値が下がる現象

- 量産感:どこにでも置けて、角がなく、誰が言っても成立しそうだという印象

つまり、ここでいう陳腐化は「内容が悪い」ことじゃない。

代替可能性が透けることだ。

読者は無意識に「誰の声か」を判定している

生成AIが一般化して以降、文章を読むとき、読者は無意識に「これは誰の声か」を確かめにいく。少なくとも僕の観測では、この挙動は強まった。

ここでいう「判定」は、AI検知ツールの精度の話ではない。もっと素朴な現象だ。

読者は、たとえばこんな点を見ている。

- どこかで見た言い回しではないか

- 反対意見を恐れて丸めていないか

- 誰が言っても成立する最大公約数ではないか

- 結論に至るまでの選別や迷いが見えるか

ここでの判定は「人間かどうか」ではなく、決定の痕跡があるかどうかを探す読みが潜んでいる。

余談として、アラン・チューリングは1950年に「機械は思考できるか」をめぐって、

テキストだけの対話で見分けがつくか、という“模倣ゲーム”(チューリングテスト)を提案した。

当時は「騙せるほど賢いならすごい」という方向に、技術の前向きさが働いていた。

けれど今は逆だ。

読者は「騙されたい」より先に、「誰の声か」を確かめにいく。ここに、冷えの回路が入り込む。

さて重要なのはここからだ。

読者が冷めるのは「機械が書いたから」ではなく、誰が書いたとしても成立してしまうから

——つまり、代替可能性が透けるからだ。

“薄さ”の正体は下手さじゃない。無重力だ

薄い文章は、下手な文章とは限らない。むしろ「上手い」側にいることが多い。

ここでいう薄さは、情報量の少なさではない。

書き手の選択(何を捨てたか)と責任(どこで言い切ったか)が見えない。

その状態を、僕は「無重力」と呼びたい。

薄さの正体を一行で言うとこうなる。

読者が「誰でも書ける」と感じた瞬間、文章は無重力になる。

無重力な文章には、よくある特徴がある。

- 何も捨てていない(全部入っているから輪郭がない)

- どこでも成立する(時間・場所・身体感覚がない)

- 結論が弱い(言い切りがない)

- 無敵っぽい(反論しても削れない)

これらは「丁寧さ」と紙一重だ。だから怖い。丁寧にするほど薄くなることがある。

もちろん、マニュアルやFAQのように「丁寧=価値」の文章もある。

問題は、考えや経験を語りたい文章まで同じ質感になってしまうときだ。

作品の価値:誰が何を捨て、どこで賭けたか

ここで焦点を一本にする。僕が扱いたいのは「関係の価値」ではなく、作品の価値だ。

作品価値とは、ざっくりこういうことだと思う。

- 来歴(決定の痕跡):その結論に至るまでの道筋が見える

- 選別:何を捨てたかが見える

- 賭け:どこで言い切ったかが見える

整っているだけでは作品にならない。

作品は「選別の痕跡」で立ち上がる。

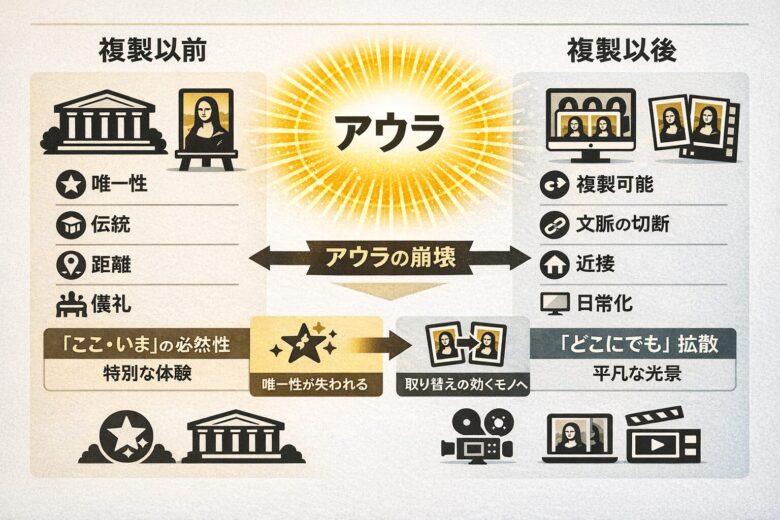

アウラ=「取り替えの効かなさ」——薄さを説明する比喩

ここで言う「アウラ」は、ヴァルター・ベンヤミンが『複製技術時代の芸術作品』で論じた概念を、

比喩として借りるものだ。

アウラは「神秘的な雰囲気、オーラ」ではない。

ベンヤミンの問題意識を、要約するとこうなる。

昔の芸術作品は、寺や劇場や特定の場に「そこでしか会えない」形で存在していた。

距離や儀礼や時間が、作品を“ここ・いま”に縛っていた。

ところが写真や映画などの複製技術が進むと、作品はどこへでも運ばれ、同じ姿で反復される。

すると作品にまとわりついていた「その場に立ち会っている感じ」や「ここでしか起きない必然性」が薄れていく

——この、唯一性/現前感のまとまりを、彼はアウラとして語った。

複製が進むほど、その「そこでしか起きない必然性」は薄れやすい。

そこでこの記事では、この核だけを使う。

アウラ=“ここ・いま”の必然性(取り替えの効かなさ)

生成が容易になるほど、言葉は「どこにでもある」ものになる。

「どこにでもある」言葉は、「誰のものでもない」ものに見える。

そのとき読者は内容より先に、代替可能性(量産感)を嗅ぎ取る。

この構造を、AI文章に当てはめるとこう読める。

「アウラ ⇄ AI文章」

- アウラの核:唯一の現前(ここにしかない)

↔ AI時代の核:その人の体験と判断(この人にしかない)

※唯一性は「物理的に一つ」ではなく、「この場・この人の必然性が立ち上がる」という意味で使う。 - 複製で起きること:どこでも同じものが現れる

↔ 生成で起きること:誰でも同じ“それっぽさ”が出る

→ 生成が増えるほど、表現は「代替可能」に見えやすくなる(=誰が書いても成立しそう、という知覚)。 - 受け手の変化:作品を見る前に「量産可能性」を感じる

↔ 文章を読む前に「AIっぽい匂い」を嗅ぎ取る

→ ここでの匂いは検知の話ではなく、「決定の痕跡が薄そうだ」という予感として働く。

だから僕が戻したいのは“人間らしさ”ではない。

戻したいのは、判断の来歴——何を捨て、どこで言い切ったかの痕跡だ。

立ち位置はどこに宿る?——体験と判断

読者が「これはあなたの文章だ」と感じるとき、見ているのは文法の正しさではない。

もっと単純な二つだと思う。

- 体験:あなたが“そこで”何を見たか

- 判断:それを見て、何を決めたか

AIが得意なのは整形(きれいにすること)だ。

でも体験と判断は、たとえそれっぽく書けたとしても、借り物に見えやすい。

だから主語を取り戻す最短ルールはこれになる。

体験と判断は自分。整形はAI。

体験は「事件」じゃなくていい。1行で“現場”は戻る

体験というと大げさに聞こえるけれど、必要なのは派手さではない。

- いつ

- どこ

- 身体感覚(手が止まった、息が浅い、胃が重い)

これが入ると文章は一気に“現場”を持つ。

たとえば、こういう一行。

下書きが一気に完成に近づいた瞬間、達成感より先にぞわっとした。

この一行がその後の判断を支えるとき、読む側は「あなたがそこにいた」ことを信じやすくなる。

書き手が立ち上がる。

判断は「偉い意見」じゃない。線引きでいい

体験だけだと日記で終わる。文章を作品にするのは判断だ。

判断は、大きな思想じゃなくていい。線引きでいい。

- この記事で言い切るのはこれ

- それ以外は扱わない

- ここは譲らない

たとえば、この判断で十分だ。

僕は、整った文章を作りたいんじゃない。僕の立ち位置を守りたい。

これが判断だ。ここで書き手が立つ。

今日から使えるテンプレ

持って帰れる形にする。

① 体験(2行)

- いつ/どこで:____

- 何が起きて/身体感覚:____

② 判断(1行)

- だから僕は:____(結論・線引き)

これを記事のどこかに入れる。たったそれだけで、薄くなりにくい。

AIへの頼み方を変える ——平均化ではなく「主語の検査」

AIを“平均化マシン”として使うと薄くなる。

“主語を検査する装置”として使うと強くなる。

使える指示はこれだ。

- 「ここで僕が消えてる箇所を指摘して」

- 「この文章の『誰でも言える部分』を削って」

- 「結論を1行に尖らせて。僕が責任を持てる形に」

- 「反論を出して。その上で残る一文を作って」

- 「僕が捨てるべき論点を3つ挙げて。捨てた理由も書いて」

一般論が悪いわけじゃない。

でも一般論“だけ”だと、書き手が見えにくい。

だからAIには「網羅」よりも「削る」「尖らせる」「選別を可視化する」をやらせたほうがいい。

眼鏡みたいに、AIは視界を澄ませる道具だ。

ただし、どこを見るかを決めるのは僕だ。

結論:判定されても価値が落ちない痕跡を設計する

AI時代の文章は「AIかどうか」より、量産可能な声かどうかで裁かれる。

だから狙うべきは“脱色”ではない。量産できない決定の痕跡を文章の中に残すことだ。

実装は、これで足りる。

- 決める:立場を先に固定する(逃げ道を減らす)

- 切る:捨てた論点を明示する(総花=薄さの罠を避ける)

- 接地する:時間・場所・身体・気まずさなど、自分の“一回性”を1つ刺す

僕モドキは速い。正確だ。整形が上手い。

だから使う。使わない理由はない。

でも線は引く。

体験と判断は自分。整形はAI。

AIに文章を整えさせてもいい。

けれど「その夜に何が起きて、僕がどう決めたか」だけは渡さない。

そこが残っている限り、完成した文章の中に、まだ僕の立ち位置がある。